Dernières actualités

Communiqué de presse

06 novembre 2025

Réduction des décès du choléra au Congo : le CERF alloue 1 million de dollars

Pour en savoir plus

Communiqué de presse

06 octobre 2025

Visite du Coordonnateur résident des Nations Unies et des représentants des agences du Système des Nations Unies sur l’île Mbamou pour évaluer la rentrée scolaire dans le contexte de l’épidémie de choléra

Pour en savoir plus

Vidéo

03 octobre 2025

Rentrée scolaire et riposte choléra : l’engagement des Nations Unies sur l’archipel de Mbamou centre

Pour en savoir plus

Dernières actualités

Les objectifs de développement durable au Congo

Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Congo.

Histoire

17 septembre 2025

UNCERF alloue 1 million de dollars pour soutenir la riposte à l’épidémie de choléra en République du Congo

Alors qu'une épidémie de choléra frappe la République du Congo depuis fin juillet, les Nations Unies se mobilisent avec détermination pour sauver des vies et protéger les plus vulnérables.À ce jour, 62 décès et 628 cas suspects ont été recensés. Les zones les plus touchées – l’île Mbamou et Talangaï dans le département de Brazzaville, ainsi que Mossaka-Loukolela dans le département Congo-Oubangui – sont particulièrement exposées à la propagation rapide de la maladie, notamment en raison de leur proximité avec des zones rurales isolées et des corridors fluviaux. Le taux de létalité est passé de 7,6 % fin aout à 9,9% témoignant de la propagation de cette maladie.Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (UNCERF) vient d'allouer un million de dollars pour appuyer la riposte nationale. Ces fonds vitaux permettront de renforcer la prise en charge médicale, d'améliorer l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement dans les zones les plus affectées.Le ministère de la Santé et de la Population, avec l’appui des agences des Nations Unies présentes en République du Congo a mis en place une réponse coordonnée à travers un plan national de riposte aligné sur la stratégie mondiale d'élimination du choléra.Ce plan repose sur une approche intégrée visant à soigner les malades, prévenir de nouveaux cas et mobiliser les communautés pour adopter des comportements protecteurs.Par ailleurs, dans le cadre de cette riposte, la République du Congo a reçu le 10 septembre 2025 un total de 137 817 doses de vaccins oraux contre le choléra, acheminées via les agences des Nations Unies. Cette campagne de vaccination d’urgence vise à protéger les populations les plus exposées, à réduire le nombre de nouveaux cas et à contenir l’épidémie dans les zones à haut risque. Cette campagne de vaccination d'urgence représente un bouclier protecteur pour les populations les plus exposées et un espoir tangible de contenir l'épidémie dans les zones à haut risque.Les Nations Unies collaborent étroitement avec les autorités congolaises pour renforcer la surveillance épidémiologique, améliorer les capacités du personnel de santé local et assurer un acheminement rapide des médicaments et intrants vers les zones les plus reculées. Une attention particulière est portée au corridor fluvial, où les populations vulnérables sont plus difficiles à atteindre mais restent les plus exposées à la contamination.Cette allocation financière du CERF arrive à un moment crucial, alors que le pays redouble d’efforts pour contenir l’épidémie. Elle permettra de sauver des vies, d’empêcher l’extension du choléra aux départements voisins et d’appuyer les efforts du gouvernement pour mettre fin à cette crise sanitaire. Cette intervention arrive au moment le plus crucial, alors que chaque jour compte pour contenir la propagation. Au-delà des chiffres et des statistiques, ce financement représente des vies sauvées grâce à des soins médicaux renforcés et des familles protégées par l'amélioration de l'accès à l'eau potable.

Histoire

03 octobre 2025

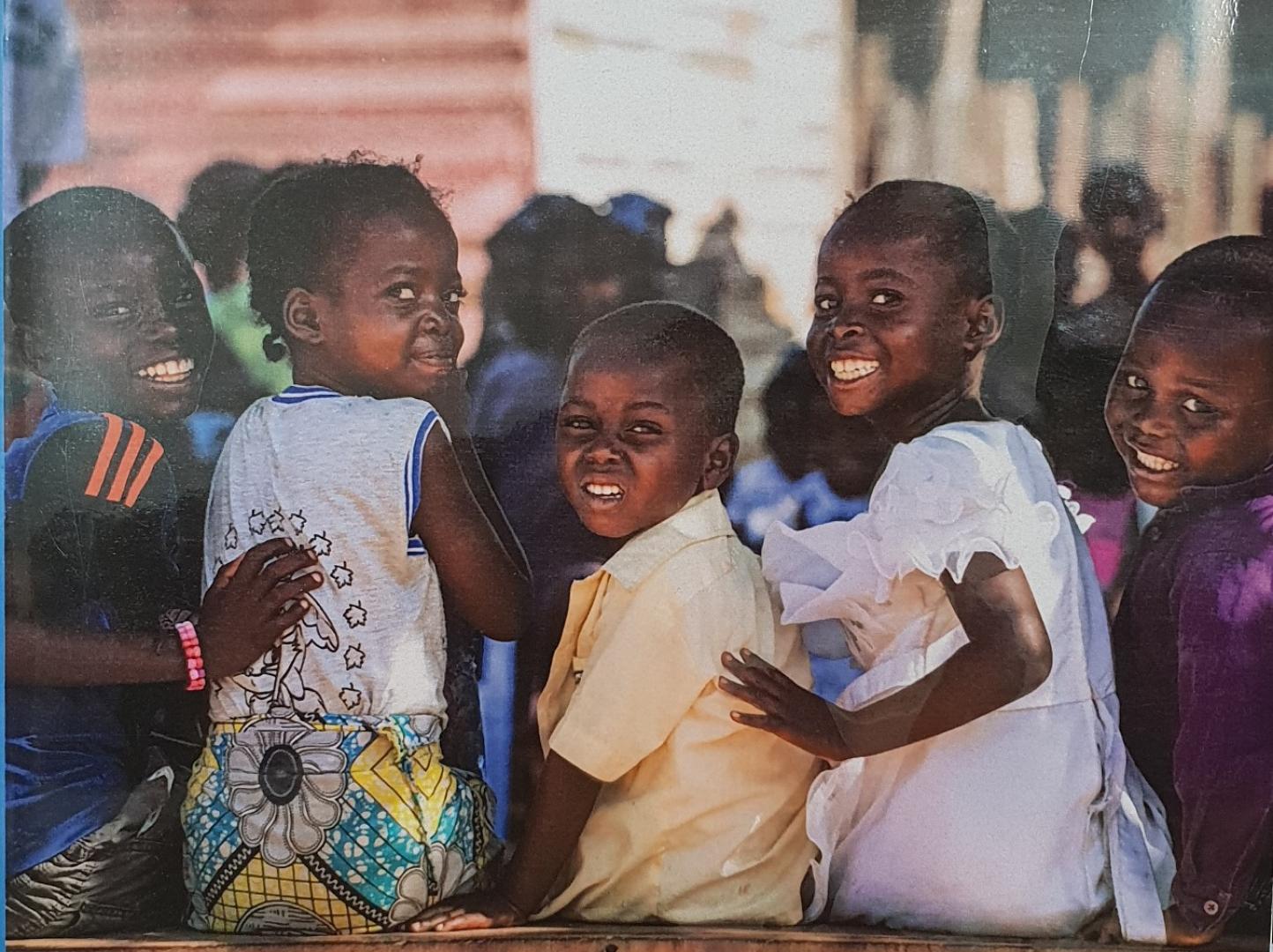

Le Système des Nations Unies solidaire des populations de l’île Mbamou centre face à l’épidémie de choléra

Mbamou est aujourd’hui la zone la plus touchée du district de Brazzaville, avec dix cas confirmés dans le groupe d'îlots sur les quatorze enregistrés dans la capitale.Le Coordonnateur résident des Nations Unies au Congo, accompagné des représentants du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’UNICEF, de l’UNESCO et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), s’est rendu sur l’île de Mbamou centre, dans le département du Pool, pour exprimer la solidarité des Nations Unies à l’égard des populations touchées par une épidémie de choléra.Cette visite conjointe s’inscrit dans le cadre de l’appui du Système des Nations Unies (SNU) au Gouvernement de la République du Congo, notamment au ministère de la Santé, dans la riposte en cours contre l’épidémie. Le sous-préfet de l’île Mbamou, ainsi que des représentants des ministères de la Santé et de l’Éducation, ont également pris part à la mission.À cette occasion, la délégation a visité l’école primaire du village, où la rentrée scolaire s’est tenue le mercredi 1er octobre. « La rentrée des classes est un grand moment dans la vie d’un pays. C’est un exercice important qui permet de prendre le pouls du système éducatif, et, en réalité, le pouls de la nation », a déclaré M. Abdourahamane Diallo, Coordonnateur résident des Nations Unies au Congo. La représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Mme Mariavittoria Ballotta, a procédé à une remise de kits scolaires et de kits d’éveils à destination de tous les enfants scolarisés à l’école du village.Sur le plan sanitaire, Dr Vincent Dossou Sodjinou, Représentant Résident de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en République du Congo, a rappelé les gestes essentiels de prévention contre le choléra, notamment le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, le matin à l’arrivée à l’école et le soir avant le départ. Il a également insisté sur l’importance de sensibiliser les enfants à appliquer ces mesures à la maison — avant de manger, après les selles et avant de préparer les repas — ainsi qu’à consommer des aliments bien cuits et de l’eau potable.La délégation a ensuite visité le centre de santé local ainsi que le Centre de traitement du choléra (CTC). M. Diallo a salué le travail remarquable du personnel de santé mobilisé sur le terrain :« Nous avons vu, nous avons entendu, et nous ferons au mieux, sous le leadership du gouvernement et des autorités locales, pour apporter des réponses durables. Il s’agit de mettre en place des infrastructures pérennes, au-delà des crises, pour répondre de manière structurelle aux épidémies », a-t-il affirmé.Cette mission traduit l’engagement du Système des Nations Unies à soutenir le Gouvernement congolais dans ses efforts pour protéger la santé et le bien-être des populations, tout en garantissant la continuité de l’éducation dans un contexte difficile.

1 / 5

Histoire

25 septembre 2025

80 ans de l’ONU au Congo : une histoire commune tournée vers l’avenir

Alors que l’Organisation des Nations Unies célèbre 80 ans d’action pour la paix et le développement, le Système des Nations Unies au Congo lance une série d’événements pour marquer cette étape historique et renforcer son partenariat avec le pays.Le Coordonnateur résident des Nations Unies en République du Congo, M. Abdourahamane Diallo, a rencontré la presse congolaise ce jeudi 25 septembre pour échanger sur la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies et les célébrations marquant les 80 ans de l’Organisation.Un plaidoyer renouvelé pour le multilatéralismeLe Coordonnateur résident a exprimé sa satisfaction de voir le Congo représenté au plus haut niveau à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale à New York, saluant le plaidoyer du Président Denis Sassou-Nguesso pour le multilatéralisme et sa contribution aux réflexions sur la réforme de l’Organisation.Une présence saluée par l’ONU comme un signe de l’engagement durable du Congo pour le multilatéralisme.« Le Congo a foi et est un allié des Nations Unies. Nous sommes heureux et reconnaissants au gouvernement du Congo pour ce soutien inconditionnel. Cela nous demande, en retour, d’être à la hauteur », a déclaré M. Diallo. Leadership climatique et Décennie mondiale du boisementM. Diallo a également loué le leadership du Congo dans la préservation des forêts et la lutte contre le réchauffement climatique, saluant l’adoption de la Décennie mondiale du boisement et du reboisement (2027-2036) à l’initiative du pays. Le Congo confirme ainsi sa place de leader régional et international sur les enjeux environnementaux.Réforme UN80 et défis budgétaires

Mais derrière les célébrations, des défis persistent. Le Coordonnateur résident a alerté sur les conséquences des coupes budgétaires décidées par certains États membres, affectant les agences onusiennes, dont le HCR au Congo. Face à ces contraintes, l’initiative UN80 vise à rendre le système plus efficace, à rationaliser les mandats et à renforcer l’impact sur le terrain.

Pour lui, l’avenir passe par plus d’innovation et de partenariats, y compris avec le secteur privé, pour maintenir et élargir l’action de l’ONU au service des populations.Un programme d’activités inclusif et participatifMais il ne s’agit pas seulement de constats : l’ONU prépare déjà un anniversaire participatif et inclusif. À l’occasion de cette rencontre, M. Diallo a présenté le programme des célébrations du 80ᵉ anniversaire de l’ONU au Congo, qui comprendra notamment :Un Salon de l’emploi dédié aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap le 22 octobre,Une exposition photographique itinérante retraçant la coopération entre le Congo et les Nations Unies qui va se prolonger durant tout le mois d’octobre.Il a invité les journalistes et la société civile à s’impliquer activement dans ces activités afin de partager avec le plus grand nombre les avancées de la coopération ONU–Congo et les opportunités offertes à la jeunesse.Une histoire commune tournée vers l’avenirAlors que l’ONU s’apprête à souffler ses 80 bougies, les célébrations de Brazzaville rappellent qu’au-delà des institutions, ce sont les populations – jeunes, femmes, personnes vivant avec un handicap – qui sont au cœur de cette coopération.Ce cap des 80 ans n’est pas seulement une célébration : c’est aussi une invitation à réinventer le multilatéralisme et à écrire ensemble les prochaines pages de l’histoire commune ONU–Congo.L’histoire de l’ONU au Congo ne s’arrête pas à 80 ans : elle continue de s’écrire, avec et pour les Congolais.« Nous saluons le soutien constant du Congo et restons déterminés à être à la hauteur de cette confiance », a conclu le Coordonnateur résident.

Mais derrière les célébrations, des défis persistent. Le Coordonnateur résident a alerté sur les conséquences des coupes budgétaires décidées par certains États membres, affectant les agences onusiennes, dont le HCR au Congo. Face à ces contraintes, l’initiative UN80 vise à rendre le système plus efficace, à rationaliser les mandats et à renforcer l’impact sur le terrain.

Pour lui, l’avenir passe par plus d’innovation et de partenariats, y compris avec le secteur privé, pour maintenir et élargir l’action de l’ONU au service des populations.Un programme d’activités inclusif et participatifMais il ne s’agit pas seulement de constats : l’ONU prépare déjà un anniversaire participatif et inclusif. À l’occasion de cette rencontre, M. Diallo a présenté le programme des célébrations du 80ᵉ anniversaire de l’ONU au Congo, qui comprendra notamment :Un Salon de l’emploi dédié aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap le 22 octobre,Une exposition photographique itinérante retraçant la coopération entre le Congo et les Nations Unies qui va se prolonger durant tout le mois d’octobre.Il a invité les journalistes et la société civile à s’impliquer activement dans ces activités afin de partager avec le plus grand nombre les avancées de la coopération ONU–Congo et les opportunités offertes à la jeunesse.Une histoire commune tournée vers l’avenirAlors que l’ONU s’apprête à souffler ses 80 bougies, les célébrations de Brazzaville rappellent qu’au-delà des institutions, ce sont les populations – jeunes, femmes, personnes vivant avec un handicap – qui sont au cœur de cette coopération.Ce cap des 80 ans n’est pas seulement une célébration : c’est aussi une invitation à réinventer le multilatéralisme et à écrire ensemble les prochaines pages de l’histoire commune ONU–Congo.L’histoire de l’ONU au Congo ne s’arrête pas à 80 ans : elle continue de s’écrire, avec et pour les Congolais.« Nous saluons le soutien constant du Congo et restons déterminés à être à la hauteur de cette confiance », a conclu le Coordonnateur résident.

1 / 5

Histoire

25 septembre 2025

Une session pour faire évoluer l’ONU

En octobre 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde a planté une graine d’espoir en adoptant la Charte qui a donné naissance à l’Organisation des Nations unies (ONU). Depuis 80 ans, chaque année, les sessions de l’Assemblée générale ont toujours eu lieu pour traiter des affaires mondiales. Cette année, les dirigeants mondiaux se rassemblent pour la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU placée sur le thème « Meilleurs ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Ce rendez-vous diplomatique international se tient dans un contexte que le secrétaire général de l’Organisation, Antonio Guterres, définit en des termes qui reflètent la réalité globale. «Nous nous rassemblons dans des eaux turbulentes – voire inexplorées. Les divisions géopolitiques se creusent. Les conflits font rage. L’impunité s’intensifie. Notre planète se réchauffe. Et la coopération internationale est mise à rude épreuve par des pressions jamais vues de notre vivant », estime-t-il.En effet, la remise en cause du multilatéralisme, principe à la base des interventions multiformes de l’ONU, par certains Etats membres, ouvre la voie à des lendemains incertains dans un monde où les problèmes se posent de plus en plus en termes de défis globaux que locaux. D’ores et déjà, des programmes destinés aux populations à travers le monde sont suspendus.Pour veiller à ce que l’ONU reste adaptée aux besoins du XXIe siècle, le secrétaire général a lancé l’Initiative ONU80 à l’échelle du système en vue d’améliorer l’efficience opérationnelle, de réexaminer l’exécution des mandats et de recenser les possibilités de réformes structurelles.En République du Congo, des secteurs critiques comme la nutrition, la santé, la protection, les urgences connaissent des coupures budgétaires avec conséquences le ralentissement de la mise en oeuvre des Objectifs du développement

durable (ODD). Des restructurations majeures affectent certaines agences, fonds et programme.Face à tous ces vents contraires, cette 80e session de l’Assemblée générale est l’occasion de démontrer le rôle de l’ONU en tant que plateforme de dialogue. Lors du débat général du 23 au 29 septembre, les chefs d’Etat ou leurs plénipotentiaires ne manqueront pas de se rappeler le Pacte pour l’avenir, un accord majeur issu du sommet de l’avenir de 2024 visant à revitaliser la coopération internationale, renforcer la diplomatie et la prévention des conflits, réformer le système financier mondial, agir d’urgence pour le climat et à accélérer la réalisation des ODD en faveur des solutions

pour les peuples et la planète.« En dépit d’une période extrêmement difficile – et précisément à cause d’elle –, nous pouvons et devons continuer à œuvrer pour un monde meilleur que nous savons à portée de main», écrit le secrétaire général, Antonio Guterres, dans le rapport annuel 2024 de l’ONU publié le 18 septembre dernier.Le président Denis Sassou N’Guesso qui participe à cette 80e session va réitérer la position de la République du Congo sur « l’importance d’un système multilatéral inclusif et réactif capable de répondre efficacement aux défis de notre temps ». Le président de la République nous l’a rappelé dans son adresse à la Nation du 15 août dernier: « Aucun pays ne peut être, seul aujourd’hui, un ilot de croissance ou de prospérité et prétendre aller au développement dans l’autarcie et les souverainetés étroites qui consacrent les égoïsmes sclérosants ». Présente à toutes les sessions depuis son adhésion à l’ONU en 1960, la République du Congo a toujours réaffirmé sa foi en la Charte des Nations unies de 1945. L’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement (2027-2036) illustre l’engagement du pays à apporter sa contribution à l’agenda climatique mondial d’autant que l’initiative est partie de Brazzaville lors de la Conférence internationale pour l’afforestation et le reboisement, en 2024. Le Congo portera la parole des peuples autochtones au travers de « la Déclaration de Brazzaville », issue du premier congrès des peuples autochtones et communautés locales des trois bassins forestiers tropicaux coorganisé à Brazzaville, au mois de mai dernier.La disparition récente de cinq Casques bleus de la République du Congo, en fonction au sein de l’Unité de police constituée de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine, montre une fois de plus le niveau d’engagement du pays au multilatéralisme et de contribution à la paix

dans le monde. L’histoire se souviendra également que la République du Congo est inscrite dans le registre des Etats contributeurs à la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.La 80e session de l’Assemblée générale devrait faire évoluer l’ONU pour rester forte pendant les 80 prochaines années.

durable (ODD). Des restructurations majeures affectent certaines agences, fonds et programme.Face à tous ces vents contraires, cette 80e session de l’Assemblée générale est l’occasion de démontrer le rôle de l’ONU en tant que plateforme de dialogue. Lors du débat général du 23 au 29 septembre, les chefs d’Etat ou leurs plénipotentiaires ne manqueront pas de se rappeler le Pacte pour l’avenir, un accord majeur issu du sommet de l’avenir de 2024 visant à revitaliser la coopération internationale, renforcer la diplomatie et la prévention des conflits, réformer le système financier mondial, agir d’urgence pour le climat et à accélérer la réalisation des ODD en faveur des solutions

pour les peuples et la planète.« En dépit d’une période extrêmement difficile – et précisément à cause d’elle –, nous pouvons et devons continuer à œuvrer pour un monde meilleur que nous savons à portée de main», écrit le secrétaire général, Antonio Guterres, dans le rapport annuel 2024 de l’ONU publié le 18 septembre dernier.Le président Denis Sassou N’Guesso qui participe à cette 80e session va réitérer la position de la République du Congo sur « l’importance d’un système multilatéral inclusif et réactif capable de répondre efficacement aux défis de notre temps ». Le président de la République nous l’a rappelé dans son adresse à la Nation du 15 août dernier: « Aucun pays ne peut être, seul aujourd’hui, un ilot de croissance ou de prospérité et prétendre aller au développement dans l’autarcie et les souverainetés étroites qui consacrent les égoïsmes sclérosants ». Présente à toutes les sessions depuis son adhésion à l’ONU en 1960, la République du Congo a toujours réaffirmé sa foi en la Charte des Nations unies de 1945. L’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement (2027-2036) illustre l’engagement du pays à apporter sa contribution à l’agenda climatique mondial d’autant que l’initiative est partie de Brazzaville lors de la Conférence internationale pour l’afforestation et le reboisement, en 2024. Le Congo portera la parole des peuples autochtones au travers de « la Déclaration de Brazzaville », issue du premier congrès des peuples autochtones et communautés locales des trois bassins forestiers tropicaux coorganisé à Brazzaville, au mois de mai dernier.La disparition récente de cinq Casques bleus de la République du Congo, en fonction au sein de l’Unité de police constituée de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine, montre une fois de plus le niveau d’engagement du pays au multilatéralisme et de contribution à la paix

dans le monde. L’histoire se souviendra également que la République du Congo est inscrite dans le registre des Etats contributeurs à la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.La 80e session de l’Assemblée générale devrait faire évoluer l’ONU pour rester forte pendant les 80 prochaines années.

1 / 5

Histoire

22 septembre 2025

Le Congo prépare sa participation au Deuxième Sommet mondial pour le développement social avec l’appui des Nations Unies

La République du Congo se mobilise pour faire entendre sa voix au Deuxième Sommet mondial pour le développement social (WSSD2), prévu à Doha du 4 au 6 novembre 2025. Les 18 et 19 septembre, un atelier national a réuni à Brazzaville des représentants des ministères, des experts techniques et les agences du Système des Nations Unies présentes dans le pays. Objectif : bâtir une position nationale claire et ambitieuse sur les grands enjeux du développement social. Pourquoi ce sommet compteLe Sommet mondial pour le développement social est l’un des plus grands rendez-vous internationaux consacrés à la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et le chômage. Trente ans après le sommet fondateur de Copenhague (1995), les États du monde entier se retrouvent pour adopter de nouveaux engagements pour la période 2025-2030, avec une même ambition : garantir un travail décent et une protection sociale universelle ainsi que réaliser de nouvelles avancées en matière d’éradication de la pauvreté et d’inclusion sociale.Dans un contexte mondial où 3,8 milliards de personnes n’ont toujours aucune couverture sociale, ces discussions sont cruciales. Elles permettront à chaque pays de présenter ses priorités et ses solutions adaptées à son contexte national.Lors de ce Sommet chaque Etat devra faire entendre sa voix et présenter ses solutions endogènes réplicables par les autres pays. Un atelier pour construire une position nationale forteLes consultations nationales préparatoires ont rassemblé l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux engagés dans le développement social.Durant deux jours successifs, les participants ont travaillé en groupes de travail spécialisés selon quatre axes pour structurer les recommandations nationales qui seront présentées et défendues par le Congo lors du WSSD2 : Emploi productif et travail décent, Intégration et inclusion sociale, Réduction de la pauvreté et Protection sociale.Les recommandations issues de ces travaux alimenteront la contribution nationale du Congo, garantissant au pays une présence active et cohérente lors des plénières et tables rondes de Doha.« Cette consultation vise à préparer une contribution nationale forte pour le Sommet de Doha, en mobilisant tous les acteurs autour d'une vision claire et d'engagements concrets », a déclaré le Dr Vincent Dossou, Représentant de l’OMS au Congo, qui a prononcé le discours d’ouverture au nom du Système des Nations Unies. Défis identifiés et solutions concrètesLes agences onusiennes (CEA, PAM, OIT, UNESCO, UNICEF) ont exposé les principaux enjeux et les bonnes pratiques dans leurs domaines respectifs – éducation, travail décent, sécurité alimentaire, protection de l’enfance.Le gouvernement congolais a présenté plusieurs instruments clés.Le Directeur des études et planification au MASSAH, a évoqué la Politique Nationale d'Action Sociale (PNAS), dotée d'un budget de plus de 181 milliards FCFA sur quatre ans. Cette politique vise à transformer le développement économique en dividende social à travers trois programmes structurants : une action sociale plus ciblée, une solidarité plus concrète avec la création du Fonds National de Solidarité, et une action humanitaire plus opérationnelle.La Direction Générale du Plan et du Développement a détaillé le Plan National de Développement (PND), qui vise une économie plus forte et résiliente, et le mémorandum d’accord avec le FMI, qui impose un suivi rigoureux des dépenses sociales dans sept domaines clés (santé, éducation, infrastructures, eau/électricité, protection sociale, agriculture, promotion de la femme).Enfin, le financement du développement social a été au cœur des discussions : face à un endettement élevé et une économie encore très dépendante du pétrole, le Congo explore de nouvelles pistes, comme les obligations sociales, les financements climat et le renforcement des partenariats avec la diaspora et les collectivités locales. Un engagement commun Congo–Nations UniesL’atelier de Brazzaville illustre l’engagement conjoint du Congo et du Système des Nations Unies à construire un développement social durable et inclusif. Il s’agit de placer l’humain – et en particulier les personnes les plus vulnérables – au cœur des politiques publiques.Le Dr Dossou a salué l’esprit d’unité et d’engagement des participants : « Ce rendez-vous doit être un tournant dans le développement social du Congo. »En novembre, le Congo portera à Doha une voix forte et des propositions concrètes, contribuant ainsi à façonner les nouveaux engagements mondiaux pour l’inclusion sociale, le travail décent et la protection de tous.

1 / 5

Histoire

05 juin 2025

Le Coordonnateur Résident présente ses lettres de créances au Président de la République

Le Coordonnateur Résident des Nations Unies Abdourahamane Diallo a présenté ses lettres de créances au Président de la République Denis Sassou NGuesso. Une occasion d'échanges sur des sujets majeurs : renforcement coopération Congo et les Nations Unies, le soutien au multilatéralisme, vision africaine de la marche du monde, la prochaine COP30. Le Coordonnateur Résident a réitéré son engagement personnel et celui de l’ensemble du système des Nations Unies à accompagner ce pays vers la réalisation de ces priorités nationales, en parfaite harmonie avec l’Agenda du Développement durable 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

1 / 5

Communiqué de presse

06 novembre 2025

Réduction des décès du choléra au Congo : le CERF alloue 1 million de dollars

Depuis fin juillet, le Congo est confronté à une flambée de choléra qui a déjà causé 67 décès, 749 cas suspects, et un taux de létalité de 8,2 %. Les zones les plus affectées sont l’île Mbamou et Talangaï (département de Brazzaville), ainsi que Mossaka-Loukolela (département Congo-Oubangui). L’épidémie touche principalement les localités rurales isolées où l’accès aux services de santé est faible, ce qui explique les décès surtout communautaires. Le risque de propagation géographique de l’épidémie demeuré élevé, surtout à l’approche de la rentrée des classes et de la saison des pluies.Face à l’épidémie, le ministère de la Santé et de la Population, avec l’appui des agences du système des Nations Unies, a élaboré un plan national de riposte, aligné sur la stratégie mondiale d’élimination du choléra. Les agences du système des nations unies, dans le respect de l’esprit de « One UN » travaillent étroitement avec le gouvernement congolais pour renforcer la prise en charge des cas, la surveillance renforcer les capacités des professionnels de santé et coordonner les interventions humanitaires.L’appui du CERF permettra de renforcer les activités prioritaires de la réponse et s'articuleront autour de trois axes principaux. La prise en charge médicale constitue le premier pilier avec la mise à disposition de médicaments essentiels comprenant les kits choléra, les antibiotiques et les solutés de réhydratation orale (SRO), accompagnée de l'installation de centres de traitement du choléra (CTC) et du déploiement de cliniques mobiles pour assurer une couverture sanitaire étendue notamment dans les villages et localités difficiles d’accès.Le deuxième axe concerne la surveillance et les investigations épidémiologiques qui s'appuient sur la réalisation de prélèvements biologiques, les confirmations en laboratoire et une gestion en temps réel de l’information pour surveiller l'évolution de l'épidémie et adapter les interventions.L'amélioration des conditions d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) représente le troisième volet stratégique, incluant la fourniture d'eau potable par l'installation de points de chloration et la réhabilitation de forages, ainsi que la distribution de kits WASH contenant des seaux, du savon, du chlore et des dispositifs de lavage des mains.À ces priorités, s’ajoute la communication des risques et l’engagement communautaire, un pilier transversal essentiel qui soutient l’efficacité de l’ensemble de la réponse en mobilisant les communautés, en diffusant des informations fiables, en renforçant la confiance et l’adhésion communautaire, en combattant les rumeurs et en favorisant l’adoption des comportements préventifs.Les interventions de réponse cibleront prioritairement les localités du corridor fluvial, identifiées comme les zones les plus vulnérables. Des équipes mobiles seront déployées dans les communautés les plus vulnérables pour renforcer la prise en charge, promouvoir la prévention de la maladie et limiter l’expansion de l’épidémie vers les zones rurales et les départements voisins.« Des vies sont en danger face à cette épidémie mortelle. Cette allocation de 1 million de dollars de l’UNCERF permettra de sauver des vies en renforçant l’accès à une prise en charge de qualité, en assurant l’accès aux médicaments et à l’eau potable et en communiquant efficacement sur le choléra, », a déclaré M. Abdourahamane Diallo, Coordonnateur Résident des Nations Unies en République du Congo.

1 / 5

Communiqué de presse

06 octobre 2025

Visite du Coordonnateur résident des Nations Unies et des représentants des agences du Système des Nations Unies sur l’île Mbamou pour évaluer la rentrée scolaire dans le contexte de l’épidémie de choléra

Cette visite a pour objectif d’apprécier la mise en place des mesures de prévention et de réponse au choléra dans les établissements scolaires, de recueillir les préoccupations des communautés locales et d’identifier les appuis prioritaires nécessaires pour assurer une rentrée scolaire sûre et inclusive. La rentrée scolaire et les inondations en cette saison des pluies constituent des facteurs de propagation rapide de l’épidémie, en raison de la promiscuité et de l’exposition à l’eau contaminée, d’où la nécessité de renforcer les actions de prévention au sein des communautés.« La santé et la sécurité des enfants sont au cœur de nos priorités. La rentrée scolaire doit se dérouler dans des conditions qui garantissent à la fois l’accès à l’éducation et la protection contre les risques sanitaires », a déclaré M. Abdourahamane Diallo, Coordonnateur résident des Nations Unies au Congo.Depuis fin juillet, la République du Congo est confrontée à une épidémie de choléra qui a déjà causé 704 cas suspects, 62 cas confirmés de choléra et 66 décès, soit un taux de létalité de 8,6% %. L’île Mbamou fait partie des zones les plus affectées. Au 28 septembre 2025, sur les 14 cas confirmés notifiés dans les districts sanitaires touchés de Brazzaville, dont 10 l’ont été dans le district sanitaire de l’île Mbamou.La visite permettra de constater les défis persistants en matière d’accès à l’eau potable, de renforcement de l’hygiène scolaire et de continuité pédagogique. Des pistes d’action concertées seront mises en œuvre afin de soutenir les communautés de l’île Mbamou et d’assurer une rentrée scolaire protectrice pour tous les enfants._____________________________________________________Pour plus de détails contactez : Mme Mirhame Mshangama, Cheffe du Bureau du Coordonnateur Résident : 06 875 00 32,M. Prosper Mihindou-Ngoma, Responsable UNIC/Chargé de Communication RCO 06 948 26 72Mme Rose-Marie Bouboutou - Poos, Chargée de communication RCO : 06 642 41 16

1 / 5

Communiqué de presse

17 septembre 2025

Appui du Système des Nations Unies dans l’organisation des consultations préparatoires au 2e Sommet mondial pour le développement social

L'atelier réunira environ 60 participants issus des institutions gouvernementales, du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Les travaux se dérouleront sous la coordination conjointe Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et des ministères techniques pertinents.Les consultations permettront d'identifier les priorités nationales du Congo et viseront à sensibiliser les parties prenantes aux enjeux du Sommet mondial pour le développement social, identifier les progrès du Congo depuis les engagements de Copenhague (1995), documenter les solutions congolaises reproductibles, élaborer une note de position nationale et les messages clés pour Doha et définir des engagements mesurables pour la période 2025-2030.Les travaux s'articuleront autour de trois groupes thématiques : (1) Emploi productif et travail décent ; (2) Intégration et inclusion sociale ; (3) Réduction de la pauvreté et protection sociale.Les résultats de ces consultations alimenteront directement la participation congolaise au sommet, contribuant ainsi à l'élaboration d'un nouveau consensus international fondé sur l'équité, la sécurité économique pour tous et la solidarité./-__________________________________________________________Pour plus de détails contactez : Mme Mirhame Mshangama, Cheffe du Bureau du Coordonnateur Résident : 06 875 00 32,Tresor Boula Alany, Economiste, RCO, 068750038M. Prosper Mihindou - Ngoma, Responsable UNIC/Chargé de Communication RCO : 06 948 26 72Mme Rose Bouboutou, Chargée de communication RCO : 06 642 41 16

1 / 5

Communiqué de presse

31 juillet 2023

POINTE-NOIRE : CONSULTATIONS LOCALES POUR L’ELABORATION DU RAPPORT DE L’EXAMEN LOCAL VOLONTAIRE SUR LES ODD

Pointe-Noire, 31 juillet 2023 - Les travaux de l’atelier des consultations locales pour l’élaboration du Rapport de l’Examen local volontaire (VLR) de la commune de Pointe-Noire se sont ouverts le 31 juillet 2023 en présence du Secrétaire Général, représentant M. Alexandre Honoré Paka et Mme Evelyne Tchitchelle, respectivement Préfet du Département et Maire de la ville ainsi que M. Chris Mburu, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies.

Ces consultations ont rassemblé des représentants des ministères venus de Brazzaville, des organisations patronales et de la société civile. Lesquels ont identifié les Objectifs de Développement Durable (ODD) et cibles prioritaires, collecté les données des indicateurs des ODD priorisés de la ville de Pointe-Noire. Ils ont pu appréhender les tendances des progrès réalisés. L’atelier leur a permis également de s’informer sur le cadre institutionnel et organisationnel de la commune, les contraintes et lacunes dans la mise en œuvre des ODD, du développement local et la décentralisation. Ils ont enfin adopté des orientations stratégiques, des recommandations et les engagements pour une mise en œuvre réussie des ODD au niveau de la ville de Pointe-Noire.

Ces consultations locales de Pointe-Noire sont consécutives à celles de la ville de Brazzaville tenues l’an dernier à l’initiative du Bureau du Coordonnateur Résident (BCR) en République du Congo. En effet, pour mesurer l’efficacité de l’action publique sur les ODD au niveau local et poursuivre l’appropriation de ces objectifs par les collectivités locales, le BCR s’est donné pour mission d’élaborer des rapports d’examens locaux volontaires (VLR) de certaines communes du Congo.

L’Examen local volontaire (VLR) est un processus de réflexion et de consultation au niveau communal qui permet de mieux appréhender les progrès, les lacunes et à identifier les défis en vue de l’amélioration des politiques et de la coordination des actions./-

1 / 5

Communiqué de presse

26 juin 2023

LE SECTEUR PRIVE ESSENTIEL DANS LA REALISATION DES ODD

Pointe-Noire, le 26 juin 2023 – Une trentaine de chefs d’entreprises ont été sensibilisés aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et au rôle attendu d’eux dans le cadre de l’avancement de l’agenda 2030, au cours d’un déjeuner de travail organisé le 27 juin 2023, à Pointe Noire, par le Système des Nations Unies représenté par le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Bureau du Coordonnateur Résident ainsi que l’Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo (UNICONGO).

Cet événement, le premier du genre entre les acteurs précités en République du Congo, a permis d’obtenir l’engagement et la participation des chefs d’entreprises au Forum National sur les Investissements Durables (FNID), prévu au dernier trimestre 2023. Ce forum a pour vocation première de constituer une force d’action tournée vers les ODD à travers l’identification des projets concrets ancrés dans les thématiques stratégiques identifiées par la cartographie des investissements dans le pays.

Cette plateforme permettra de se concentrer sur les mécanismes innovants et durables pour stimuler le flux de financement privé notamment pour la sauvegarde environnementale et sociale et l’adaptation au changement climatique ainsi que l’atténuation de ses effets au Congo, y compris par le renforcement des capacités.

Ce déjeuner de travail a été marqué par de riches échanges autour des thèmes comme la réforme du système des Nations unies et l’agenda 2030, le Pacte Mondial des Nations Unies, la carte des investissements orientée vers les ODD et le Plan National de Développement (PND) et le rôle du secteur privé dans la perspective des Droits humains.

Dans son mot de circonstance, M. Chris Mburu, Coordonnateur Résident des Nations Unies, a réaffirmé « la contribution du secteur privé au développement va au-delà de l’apport de capitaux et de la création d’emplois. Le secteur privé peut véritablement constituer un levier qui favorise le développement technologique et l’innovation, en réalisant des investissements judicieux dans des domaines clés et en participant à la transition vers une production, une exploitation et une consommation durables ».

L'adoption de modèles d'entreprises durables et responsables qui exercent une vigilance raisonnable en intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), permet non seulement d'obtenir un avantage concurrentiel, mais aussi de contribuer à la création d’une économie forte, diversifiée et résiliente, objectif visé par le Plan National de Développement (PND) 2022-2026 ./-

1 / 5

Dernières ressources publiées

1 / 11

Ressources

24 mai 2024

Ressources

09 septembre 2023

1 / 11